News

お知らせ・コラム

2025.01.30

コラム

織部焼の抹茶碗:動的な「破調の美」

抹茶碗をはじめとする、様々な種類のやきものにおいて「織部」という名のつくデザインを多く見かけるかと思います。織部焼(おりべやき)は、美濃焼の一種で、その特徴的なデザインと色使いで広く知られています。この焼き物の発展には、茶道の影響が深く関わっています。今回のコラムでは、織部焼と茶道の関係、織部のデザインの抹茶碗のご紹介をいたします。

目次

1. 織部焼とは

2. 織部焼と茶道とのつながり

3. 「織部」の抹茶碗

4. さいごに

織部焼は美濃焼の種類の一つで、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて、岐阜県土岐市付近の美濃窯にて焼き始められました。織部焼の最大の特徴は、その大胆なデザインと鮮やかな色使いです。特に、鉄分を含む釉薬が高温で焼かれることによって生まれる緑釉(みどりうわぐすり)の美しい緑色が有名です。他にも、黒、青、赤などの色合いのものもあります。また、幾何学模様や自然の風景をモチーフにした装飾が施されており、その個性的な作品は視覚的に魅力的です。

織部焼と茶道のつながり

織部焼の最盛期には多くの茶道具が作られました。これは名前の由来にもなっている茶人の古田織部(ふるたおりべ)の指導のもと、織部焼が作られたことが関係します。古田織部は千利休の弟子で、利休の後継者として茶の湯を大成した人物です。また豊臣秀吉・徳川家康の茶頭でもありました。千利休の静謐さとは対照的な、動的な「破調の美」の道具組を行い、この流派は織部流といわれました。

織部焼の茶道具類は、茶の湯の精神を重んじながらも奇抜で斬新な形や文様で、革新的な美意識を持っていました。土を成形する際の自由度が高く、手捻りや鋳込み技法を駆使して作られ、一つ一つが異なる表情を持ちます。このような多様性と個性は、茶の湯において重要な要素であり、茶人たちはそれぞれの道具に込められた意味や美を楽しむことができたのでした。

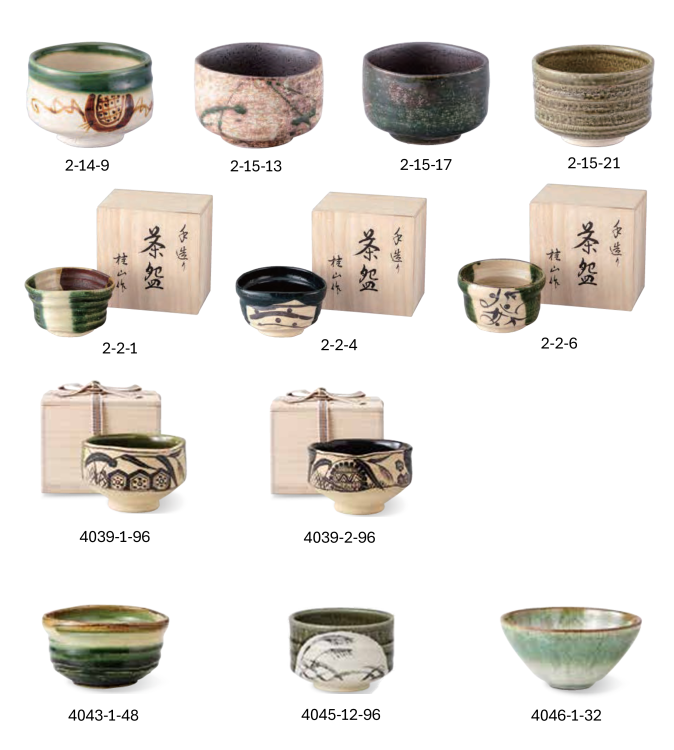

織部焼の中でも特に抹茶碗は、その美しさと実用性から今でも多くの人に愛されています。ここでは、井元産業が取り扱っているいくつかの商品を写真でご紹介いたします。

抹茶碗は茶の湯の中で最も重要な道具の一つであり、その形状やデザインには深い意味が込められています。織部焼の抹茶碗は、多様な形状と独特な装飾が特徴であり、各々が異なる個性を持っています。例えば、緑釉で彩られた抹茶碗は、その鮮やかな色が抹茶の緑と調和し、美しい対比を生み出します。

さいごに

織部焼の魅力は、その歴史と独自の美意識にあります。古田織部の革新精神を受け継ぎ、現代にも多くの人々に愛され続けています。茶道具としての役割だけでなく、アートとしても価値のある織部焼の作品は、今後も私たちの生活に豊かな彩りを与えてくれることでしょう。

井元産業では、様々な日本製の陶磁器食器、キッチン用品、雑貨などを取り扱っております。ご興味ございましたら、取扱商品・実績のページもご覧ください。また、食器やキッチン用品、刃物、農具・工具、雑貨などの輸出・輸入事業に関するお問い合わせについては、お問い合わせページよりご連絡ください。個人への小売・販売は行っておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。

Category

Archive