News

お知らせ・コラム

2023.09.28

コラム

陶器、磁器、陶磁器…それぞれのやきものの違いとは?

陶器、磁器、陶磁器…。これらは「やきもの」の名称ですが、それぞれの違いをご存じでしょうか?何となく食器全般を陶器と呼んだり磁器と呼んだりしている方もいらっしゃるかと思いますが、実はそれぞれ異なる特徴があるのです。今回のコラムでは、これらのやきものの種類の違いについてご紹介します。

目次

1. やきものとは?

2. 土器・陶器・半磁器・炻器・磁器の違い

3. 陶磁器とは?

4. おわりに

やきものとは?

まず、やきものとは、その名の通り、粘土などを形成して「焼いて」できたものの総称を指します。やきものの歴史はかなり古く、縄文時代に作られた縄文土器などもやきものの一種となります。現在日本で生産されているやきものの多くは、「陶器」「半磁器」「炻器」「磁器」のいずれかの種類に当てはまります。

土器・陶器・半磁器・炻器・磁器の違い

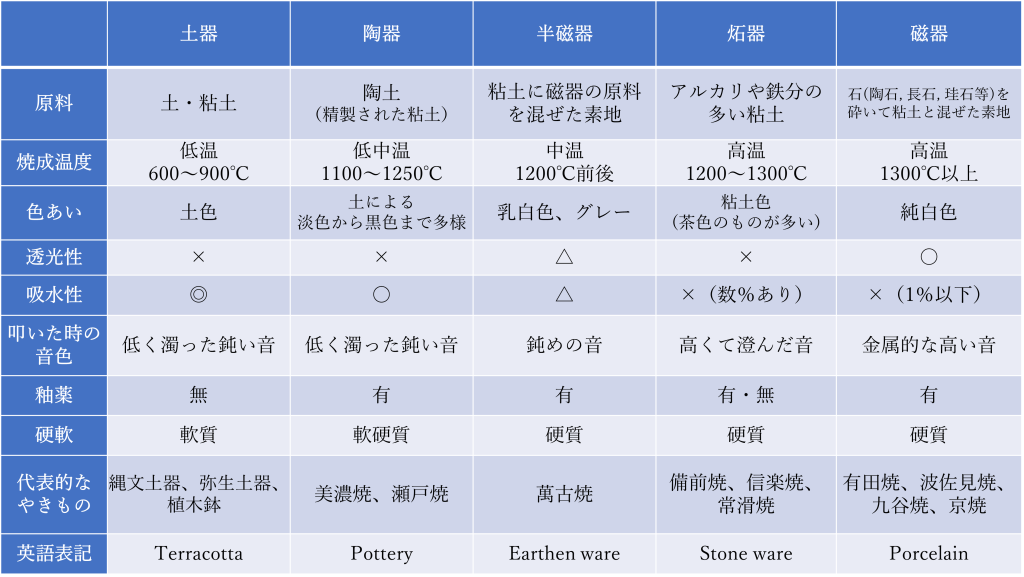

下の表は、土器・陶器・半磁器・炻器・磁器の違いについてまとめたものです。

土器

土器は、土や粘土に水を混ぜて形成し、釉薬を使わず低温で焼成して作られます。窯のような特別な施設を必要とせず、通常は野焼きで焼成されます。多孔質で吸水性があるのが特徴です。最も歴史の深いやきもので、現在も生産されている土器としては、素焼きの植木鉢やレンガなどがあります。

陶器

陶器は、粘土を原料としており、焼きが柔らかく、土の風合いや温もりが特徴です。そのため、「土もの」とも呼ばれます。陶器は吸水性があるため、使用後汚れたままにしておくと汚れが吸着してしまいます。使用したらすぐに洗い、よく乾かす必要があります。

半磁器

半磁器は、粘土に磁器の材料である磁石粉末を混ぜたものが原料となります。磁器の原料が入るため、乳白色の色合いをしています。その性質は陶器と磁器の間であるといえ、少しの透光性と少しの透水性を持ちます。叩くと響くことはなく、陶器までとはいきませんが鈍めの音がします。

炻器

炻器は、粘土を超高温で焼き締めてできるやきものです。色は粘土の色をしていて、大抵の場合茶色や濃い茶色です。粘土のみでできているため、透光性は全くありません。高温での焼き締めとなるため、ガラス質をまとい、結果として透水性はほとんどなくなります。

磁器

磁器は「石もの」とも呼ばれ、ガラスのような硬くてなめらかな質感と、純白色の色合いが特徴です。磁器は吸水性がないため、陶器のようによく乾かす必要はなく、家庭用の食器として扱いやすいやきものです。また、磁器のルーツは中国にあるため、磁器のことを「チャイナ」と呼ぶこともあります。

陶磁器とは?

陶器と磁器をまとめて陶磁器と呼ぶこともあります。例えば、瀬戸焼で有名な愛知県瀬戸市や、美濃焼で有名な岐阜県美濃市では、陶土も陶石も採掘できるため、用途に合わせて陶器も磁器も、どちらも盛んに作られています。また、時代とともに主力製品が陶器から磁器へと、移り変わってきた地域もあります。

このように、陶器と磁器は異なる種類であるといえど、柔軟にまとめて陶磁器呼んだ方が、利便性が高い場合もあります。

おわりに

それぞれのやきもの、土器、陶器、半磁器、炻器、磁器の違いをお分かりいただけましたでしょうか。そもそもの素材に違いがあるために、出来上がったやきものの色合いや性質にも違いがあるのですね。普段使ったり見たりしているやきものの違いに着目すると、見慣れたやきものを今までとは違った視点で楽しむことができます。

井元産業では、様々な種類の陶磁器やキッチン用品、日用雑貨を取り扱っています。

詳しくは、「取引商品・実績」のページをご覧ください。

Category

Archive